足裏の衰えに注意!理学療法士が解説する「足裏のフットケア」

足裏の加齢的な衰えは、単なる「疲れ」だと思われがちですが、さまざまな身体症状として現れます。これは、加齢に伴う足の構造や機能の変化が原因です。足裏の健康を維持することは、単に「足が疲れない」ということだけにとどまらず、足裏は身体の「土台」であり、「センサー」であり、「ポンプ」でもある、非常に重要な役割を担っています。

足裏の機能

人の健康を語るときにあまり注目されることがない足裏ですが、実は以下のような大切な機能があります。

足裏は「体の土台」

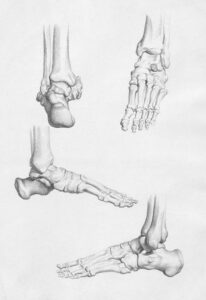

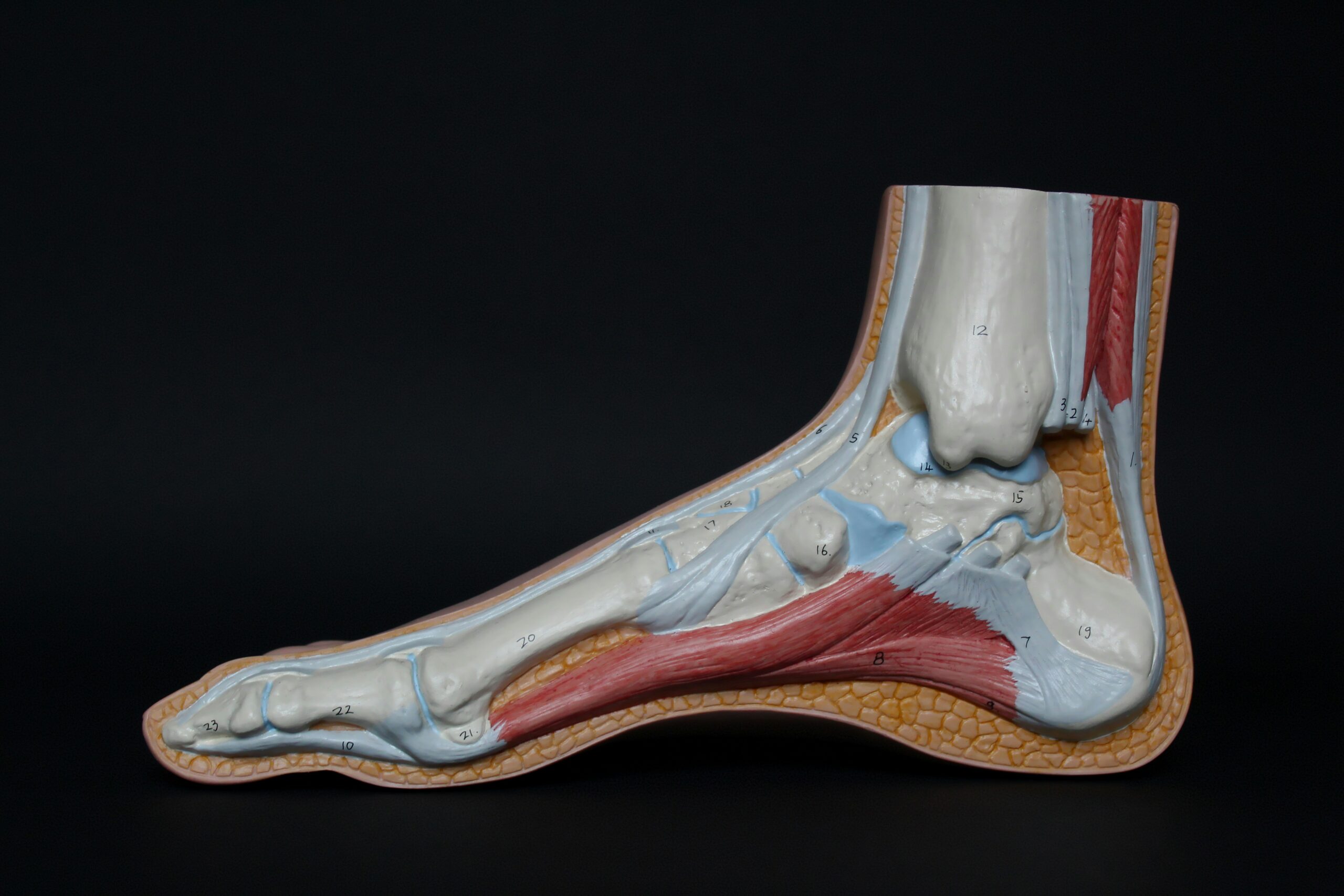

足裏には、土踏まずを形成する3つのアーチ(内側縦アーチ、外側縦アーチ、横アーチ)があります。このアーチは、歩く・走るなどの衝撃を吸収するクッションの役割と、身体を安定させるバネの役割を担っています。足裏のアーチが崩れると、体の土台が不安定になります。

不安定な土台の上にある骨盤や背骨は、バランスを取ろうとして歪みが生じます。この歪みは、膝や股関節の痛み、さらには腰痛、肩こり、首の痛みなど、全身の不調へとつながることがあります。

脳と直結する感覚器

足裏には、地面の凹凸や傾き、温度などを感知する多くの神経が集中しています。これらの情報は、脳に伝えられ、身体のバランスを無意識のうちに調整するために利用されます。足裏の感覚が鈍ると脳への情報伝達がスムーズに行われなくなり、バランスを取りにくくなります。これにより、つまずきやすくなったり、転倒しやすくなる可能性があります。

足裏に適度な刺激を与えることで、脳の血流を良くし、脳機能の活性化につながることも示唆されています。特に、歩行は足裏への刺激を通じて、脳の認知機能や運動機能を高める効果が期待できるため、認知症予防の観点からも重要です。

血液循環を促す「ポンプ」

心臓から遠く、重力の影響を受けやすい下半身の血流は滞りやすくなります。足裏の筋肉は、歩行によって収縮と弛緩を繰り返し、ポンプのように血液を心臓へと押し戻す働きをしています。足の筋力が衰え、このポンプ機能が弱まると、血液循環が悪化します。その結果、足のむくみや冷え性の原因となり、全身のだるさや疲れにもつながることがあります。

また、足裏には「反射区」と呼ばれる、全身の器官や内臓に対応する末梢神経が集まっているとされています。足裏を刺激することで、対応する内臓の働きを活性化させ、健康状態の改善につながると考えられています。

足裏は、私たちが立つ、歩くといった基本的な動作を支えるだけでなく、全身の健康を保つために重要な役割を担っています。足裏のケアやトレーニングを日常的に行うことは、単に足の不調を改善するだけでなく、全身の健康寿命を延ばすことにもつながります。

足裏が弱っているサイン

以下の症状が現れていると足裏が衰えている可能性があります。

長時間立っていると足裏がだるい、疲れる

足のアーチ(土踏まず)を支える筋肉や腱が衰え、アーチが平らになる「扁平足」が進行している可能性があります。アーチが崩れていると足裏の衝撃吸収能力が低下するため、少しの活動でも足が疲れやすくなります。

扁平足など、加齢による足の筋力低下や、足のアーチを支える腱の劣化が原因となり、進行すると足裏や足首に痛みが生じ、歩行が不安定になることがあります。

かかとに強い衝撃を感じる

かかとの脂肪が薄くなったり、弾力性がなくなってくると、裸足で硬い床を歩いた時に、かかとが直接地面に当たっているような痛みや違和感を感じることがあります。

痛みやしびれ

足裏のアーチの機能低下、筋力低下などにより、朝起きて最初の一歩を踏み出した時や、長時間立ったり歩いたりした後にかかとや土踏まずのあたりに痛みが生じることがあります。

外反母趾(がいはんぼし)

足の親指が小指側に曲がり、付け根の関節が「くの字」に変形した足を外反母趾といいます。加齢による足の筋力低下に加え、合わない靴を履き続けることで進行することがあります。足の付け根の突出部が靴に当たって痛みを感じたり、タコができたりすることがあります。

心身の衰えを防ぐ!足裏のフットケアの方法

足裏のフットケアを毎日の習慣にすることで、加齢による心身の衰えを防ぎ、全身の健康を保つことにつながります。ここでは、自宅で手軽にできるフットケアの方法を、いくつかのステップに分けてご紹介します。

毎日の清潔ケア

足の指の間、爪のまわり、かかとなど、汚れがたまりやすい部分を意識して、石鹸を泡立てて優しく洗いましょう。ゴシゴシと強くこすると肌にダメージを与えることがあるため、注意が必要です。洗いながら指や足裏を手で直接触り、痛みやタコがないかを確認することで異常の早期発見につながるため、非常に大切です。

保湿と角質ケア

入浴後など、足が清潔な状態のときに、ボディクリームやフットクリームで保湿しましょう。特に乾燥しやすいかかとや足裏全体に、マッサージするように塗り込むのが効果的です。クリームを塗った後に靴下を履くと、より保湿効果が高まります。

かかとや足裏の硬くなった角質は、市販の足用のやすりを使って優しく削ります。一度にたくさん削ろうとせず、少しずつ丁寧にケアすることが大切です。角質ケア後は、必ず保湿を行いましょう。ピーリング液で古い角質を剥がすタイプのパックも手軽にケアできて便利です。

マッサージ

足裏のマッサージは、血行を促進し、疲労回復やリラックス効果が期待できます。

椅子などに座り、片方の足裏をもう一方の足の太ももに乗せ、マッサージクリームやオイルをつけます。親指で足裏全体を、かかとから指先に向かって、少し痛くて気持ちいいくらいの強さで押していきます。特に土踏まずの部分は、念入りにほぐしましょう。足の指を1本ずつ回したり、指の間を広げたりすることも効果的です。

ゴルフボールやテニスボールを使ってもマッサージすることができます。椅子に座った状態で、足裏にゴルフボールやテニスボールを置き、転がすように体重をかけます。特に凝っている部分には、少し強めに圧をかけると気持ちよくほぐすことができます。

ストレッチとトレーニング

足裏の柔軟性を保ち、筋力を維持することは、足の衰えを防ぐ上ですごく重要です。以下に、足裏の健康を維持するために効果的な運動とストレッチをご紹介します。

足指のグーパー運動

足の指を大きく「グー」と握りしめ、次に大きく「パー」と広げる運動を繰り返します。足のアーチを支える筋肉が鍛えられます。

タオルギャザー

タオルを床に敷き、足の指でたぐり寄せるように掴むことを繰り返します。足裏の筋肉を強化することができます。慣れてきたら、タオルの上にペットボトルなどの重りを置くと負荷が強くなります。

アキレス腱のストレッチ

立った姿勢で壁に両手をつき、片足を後ろに引きます。後ろ足のかかとを床につけたまま、ふくらはぎとアキレス腱が伸びるのを感じるまでゆっくりと体重をかけます。足裏の筋肉はふくらはぎとも繋がっているため、一緒にストレッチする意識が大切です。

まとめ

足裏の衰えは単なる疲れではなく、全身の不調につながる重要なサインです。足裏の機能低下に早期に気づけると、より健康を維持しやすくなります。足裏が衰えると、足がすぐに疲れたり、痛みが生じたりして、姿勢の歪みや転倒リスクの増加など様々な問題が起こります。足裏のフットケアやストレッチ、トレーニングを日々継続することで、足裏の健康を保ち、全身の調子を整えることにつながります。無理のない範囲で、日々の生活に取り入れてみてください。