理学療法士視点!「足の形」でわかる体のバランスの崩れ

私たちの体において、家でいえば「基礎」にあたる部分が“足”です。どんなに上半身を整えても、足元が歪んでいれば体全体のバランスが崩れてしまいます。日々リハビリを行う理学療法士の視点から見ても、足の形はその人の姿勢や歩行の癖、そして全身の不調を映し出す“鏡”です。

この記事では、足の形から体のバランス崩れを読み解く方法と、改善に向けた実践的なケア方法を詳しく解説します。

足は「身体バランスのセンサー」

立つ・歩くという動作は、地面と唯一接している足裏からの情報によって支えられています。足の裏には、「メカノレセプター(機械受容器)」と呼ばれる感覚センサーが存在し、地面の状態を感知して脳に伝えます。この情報をもとに、私たちは無意識に姿勢を調整しています。

しかし、偏平足や外反母趾などで足裏の土踏まず(アーチ)が崩れていると、このメカノレセプターの働きが鈍くなり、姿勢制御能力も低下します。バランス能力を測る臨床研究でも、足底アーチと転倒リスクとの関連が報告されています。

足の形・アーチ別に見る体のゆがみサイン

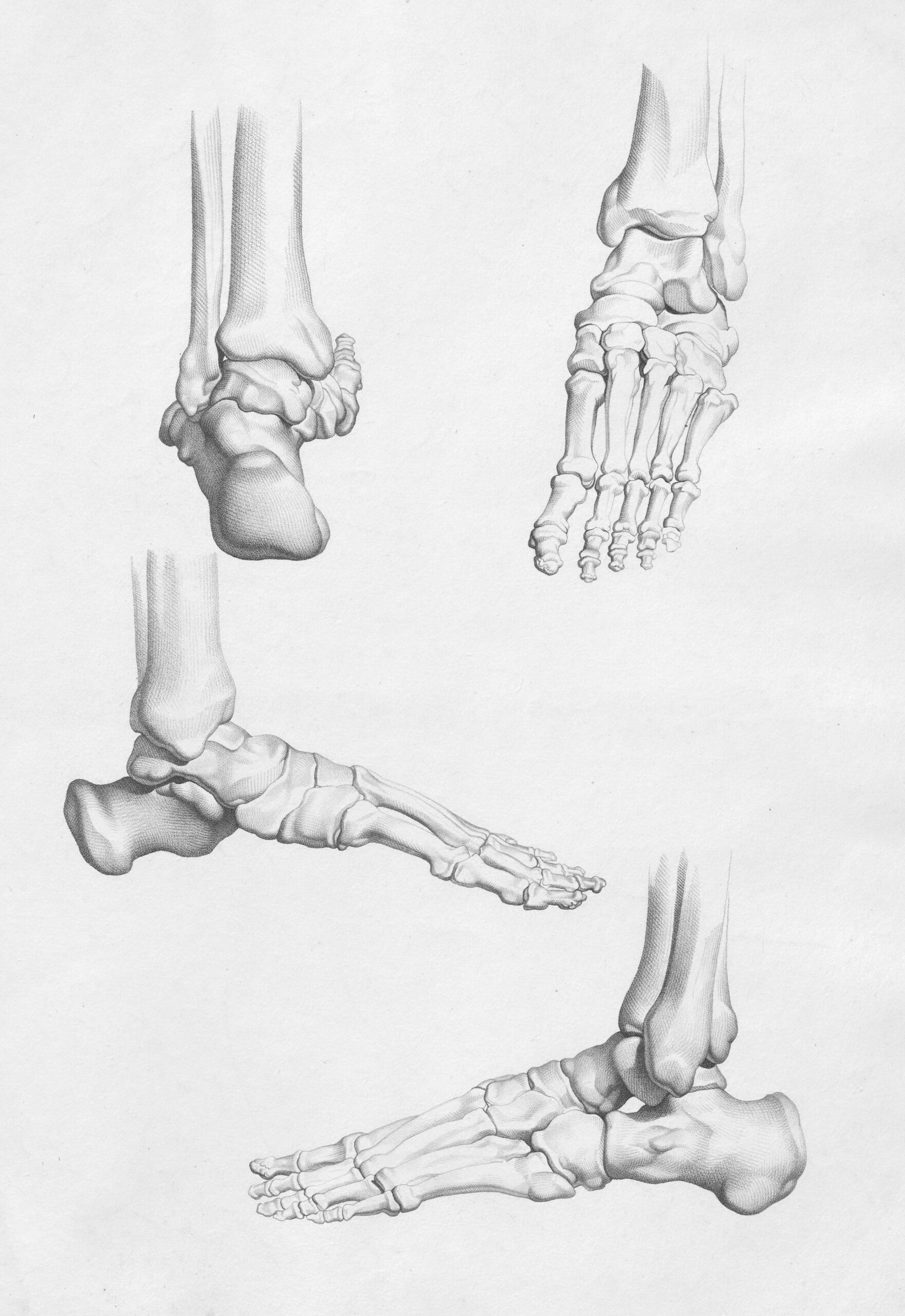

足のアーチには大きく3種類あります。

内側縦アーチ

土踏まずの部分で衝撃吸収の要になります。

外側縦アーチ

小指側で、体の外側バランスを支えます。

横アーチ

足の指の骨(中足骨)をつなぐ横方向の弓形構造の部分で、足指の動きを助けます。

これらのアーチが崩れると、次のような全身への影響が現れます。

(1) 偏平足タイプ(内側縦アーチの低下)

土踏まずがつぶれ、かかとが内側に倒れているタイプです。

- 骨盤が前傾し、腰が反りやすくなる

- 腰痛や股関節痛が起こりやすい

- O脚や膝の内向き変形が進行しやすい

などの身体の歪みが出現しやすくなります。

(2) 外反母趾・扁平横足タイプ(横アーチの低下)

足指の付け根が広がり、親指が外側へ曲がっているタイプです。

- 足指を使った蹴り出しが弱く、歩行が不安定になる

- 肩や首に余計な力が入り、猫背・巻き肩を引き起こす

- 足の付け根や母趾球が痛む

などの身体の異常が現れやすくなります。

(3) ハイアーチタイプ(縦アーチが高すぎる)

一見美しい足型ですが、バネが効きすぎて衝撃吸収がうまくいかないタイプです。

- 着地時の衝撃が膝や腰にダイレクトに伝わる

- 疲れやすく、足裏の痛み(足底筋膜炎)につながる

いずれも、“足の形”が崩れることで全身の姿勢制御メカニズムに歪みが生じ、体のバランスと動作効率が低下します。

「かかと」のズレが引き起こす骨格のねじれ

理学療法士が足を評価する際、注目するのが踵の骨(踵骨:しょうこつ)の傾きです。かかとが内側に倒れる「回内」姿勢が続くと、膝が内側へ動き(ニーイン)、骨盤や背骨までねじれが伝わります。この連鎖的な歪みが、肩こりや腰痛の土台になってしまっている場合があります。

また、距骨(かかとの上にある骨)がズレると全身の重心が狂い、筋肉バランスが崩れて左右の足にかかる体重が不均等になります。多くの方が気づかないままこの状態で生活しており、疲労の蓄積や姿勢崩れの原因となっています。

足指の役割とメカノレセプターの関係

近年の研究では、足指の筋力低下が姿勢バランス能力に大きく関係していることが示されています。足指を動かす筋肉(短趾屈筋や母趾外転筋など)は、立位姿勢の微細な調整を担い、足裏の感覚受容器を活性化します。理学療法士としての臨床感覚でも、足指の筋力が低い方ほど片足立ちが不安定で、転倒リスクが高い傾向があります。

足の指がしっかり働かないと、地面を掴む感覚が失われます。その結果、体幹でバランスを取ろうとするため、肩や腰の筋肉に過剰なストレスがかかります。つまり「バランス能力」は足指から始まっているのです。

自宅でできるセルフチェック

知識を活かすには、自分の足の状態を観察することから始めましょう。鏡さえあれば簡単にチェックできます。

足型チェックリスト

- 立ったとき、土踏まずが見えない(偏平足の疑い)

- 親指が外側に曲がっている(外反母趾)

- 小指が浮いている、または足指が握り込んでいる(浮き指)

- 靴底の減り方が左右で大きく違う

1つでも当てはまる場合は、体のバランスが崩れ始めているサインかもしれません。

改善のためのリハビリ・フットケアアプローチ

改善のための運動やフットケア視点のアプローチをご紹介します。

足指トレーニング/ひろのば体操

足指を開き・伸ばす「ひろのば体操」は、足底のメカノレセプター(感覚受容器)を目覚めさせる簡単な運動です。リハビリの現場では、外反母趾や浮き指の改善、姿勢制御能力の向上に大きな効果が確認されています。

タオルギャザー

床にタオルを敷き、足指で手繰り寄せます。足の指と指に関係する筋肉を強化し、骨格を安定させます。1日5分を習慣にすると、足指の感覚が戻りやすくなります。

適切な靴選び

靴の幅や甲の高さが合っていないと、アーチ構造を崩してしまいます。「足指が自然に動く余裕がある靴」が理想です。インソールやオーダーメイドも、専門家に相談して調整するとさらに効果的です。

足から整う全身の姿勢

体は一枚の布のようにつながっています。足のアーチが戻れば、骨盤が立ち、胸が自然に開いて呼吸も深くなります。現場でリハビリを行っていると、フットマッサージ後に「姿勢がまっすぐになった」と感じると訴える方は少なくありません。

つまり、足の形を整えること=全身の再調整になります。重心の位置が安定すると、筋肉の無駄な緊張が取れ、力の伝達効率も高まります。スポーツのパフォーマンス向上にもつながりますし、高齢者の場合は転倒予防効果もあります。

理学療法士からの意見

「足」の不調は後回しにされがちですが、体のコンディションを左右する重要ポイントです。理学療法の現場では、足元の調整だけで姿勢や痛みが改善するケースが数多く報告されています。

- 足の形や歩行に違和感がある方は、専門家による評価を受ける

- 日常的に足指を広げる・動かす習慣をつける

- 靴・靴下選びも足本来の機能を妨げないものを選ぶ

日々のケアを少しずつ継続すれば、足裏から体全体が整い、「疲れにくい・痛みにくい・美しい姿勢」が手に入ります。

まとめ

足の形は、あなたの体のバランス状態を映す鏡です。偏平足、外反母趾、浮き指などの小さなサインを見逃さず、足から全身をケアしていくことで、長く健康な体を保つことができます。

専門家のアドバイスのもと、「足の形の見直し」から健康習慣を始めてみましょう。バランスの良い姿勢づくりは、まず足元からです。他にも姿勢や足の健康、フットケアに関する記事を当ホームページにたくさん掲載しているので、ぜひ参考にしてくださいね。